Hygienische Mikrobenprobleme bei Schwimmbadverf liesungen

Schwimmbäder sind nach wie vor leider immer noch einer der schadensträchtigsten Baubereiche. Dieses gilt, unabhängig von den verwendeten Werkstoffen, besonders für die Schwimmbecken selbst. Denn jedes Material hat Vor- und Nachteile bzw. seine Material bezogenen Grenzen, ob Metall (Edelstahl), Kunststoff (Polyester o. ä.) oder Betonbecken in Verbindung mit Verfliesungen oder anderen Auskleidungswerkstoffen.

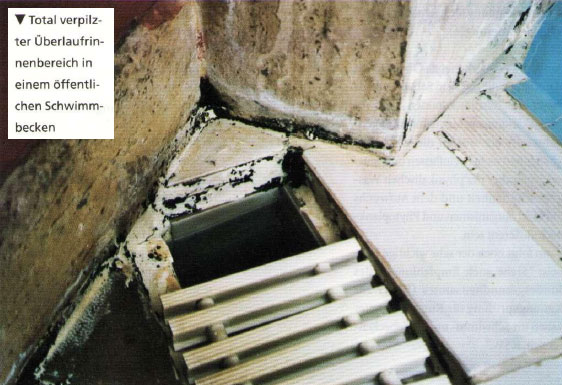

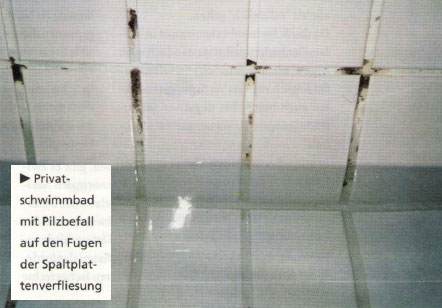

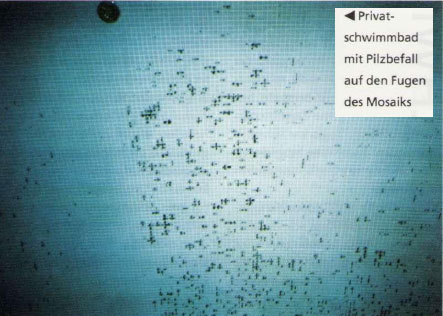

Darüber hinaus sind die Anforderungen an die Schwimmbadmaterialien in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Dieses gilt für die Hygieneanforderungen ebenso wie für die Betriebsbedingungen; Erschwerend kommt noch hinzu, dass beispielsweise im Privatschwimmbadbereich im Gegensatz zu den in öffentlichen Schwimm- und Badebädern zwingend geforderten, altbekannten und praxisbewährten Chlor-Desinfektionsmitteln neuerdings immer häufiger eine Vielzahl chlorfreier Alternativprodukte zum Einsatz kommen. Das hochkarätig kontaminierte Thema Pilze sowie die in jüngster Zeit verstärkt auftretenden mikrobiologischen Probleme im Bereich der Schwimmbeckenverfliesung und den sogenannten druckwasserhaltigen Spachtelabdichtungen zwingen die Verfliesungs-Produkthersteller und ausführenden Fliesenfirmen, sich künftig intensiv mit diesem sehr komplexen Hygienethema auseinander zu setzen. Daher geht der Autor als praxiserfahrener Planer, Anlagenbauer, Fachbuchautor ("Planung von Schwimmbädern") sowie ö. b. u. v. Gutachter für Schwimmbadanlagen aus der Sicht der Bädertechnik praxisbezogen auf die geschilderte Problematik näher ein.

Bauvertragsituation

Bekanntlich haben die Baugewerke im Allgemeinen und das Fliesengewerk im Besonderen nicht selten erhebliche Probleme mit dem Bauvertragsrecht. Das beginnt mit den Vertragsvereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, z. B. Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) oder Bundesgesetzbuch (BGB). Ist nicht ausdrücklich die VOB vereinbart, gilt automatisch das BGB mit 5 Jahren Gewährleistung, neuer Begriff Verjährungsfrist, statt 4 Jahren VOB. Es geht weiter mit den Ausschreibungsgepflogenheiten hinsichtlich der zu verwendenden Werkstoffe und Materialien und der Pflicht schriftlicher Bedenkenanmeldung. Diese Hinweispflicht gilt besonders dann, wenn z. B. die ausgeschriebenen Materialien nicht ausreichend geeignet oder gar ungeeignet sind aufgrund fehlender Zertifizierungen, Prüfzeugnissen o. ä., die vorgegebenen Ausführungszeiten nicht den Vorgaben der Materialhersteller entsprechen usw. Häufig sind auch die bauseitig zu erbringenden Leistungen nicht zweifelsfrei definiert, wie z. B. klimatische Bedingungen, Schutzmaßnahmen, der Einbau druckwasserhaltiger Beckenabdichtungen mit den Anschlussausführungen der Beckeneinbauten, das gewählte Beckenwasser-Aufbereitungsverfahren respektive Beckenwasser- Desinfektionssystem usw. Schlussendlich findet häufig leider auch immer noch nicht die offizielle schriftliche Abnahme mit den äußerst wichtigen Bauvertragsauswirkungen wie Beweislastumkehr, Schlussrechnungsanspruch, Beginn der Verjährungsfrist bzw. Gewährleistung etc. entsprechende Beachtung. Darüber hinaus wird in den seltensten Fällen die unbedingt notwendige und bauvertraglich geforderte Betriebs und Pflegeanleitung bei der Abnahme schriftlich dokumentiert dem Auftraggeber offiziell übergeben. Dieses gilt auch für die Materialhersteller, die vertragrechtlich verpflichtet sind, den ausführenden Fliesenfirmen nicht nur Datenblätter, Prüfzeugnisse und Verarbeitungsanweisungen für ihre Produkte zur Verfügung zu stellen, sondern darüber hinaus auch einzuhaltende Betriebsbedingungen sowie Pflege- und Wartungsanleitungen. Sinnvolle Zusatzsicherheiten für ausführende Fachfirmen bieten bei produktspezifischen Schadensfällen sogenannte Gewährleistungsvereinbarungen zwischen den Produktherstellern und den jeweiligen Verbänden, wie seit Jahren in bestimmten Baufachbereichen sehr erfolgreich praktiziert, z. B. in der Sanitär- , Heizungs- und Lüftungsbranche.

Vertragsgrundlagen

Vertragsgrundlage zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ist das bereits vorstehend näher beschriebene Bauvertragsrecht.  Danach muss das Gewerk im Wesentlichen frei sein von Werksmängeln, neuer Begriff Sachmängeln, die zugesicherten Eigenschaften aufweisen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Definition der allgemein anerkannten Regeln der Technik und deren Berücksichtigung ist im Gewährleistungsfall von sehr großer Bedeutung. Folglich sollte man als ausführende Fachfirma auch die das Gewerk direkt oder indirekt tangierenden mitgeltenden Vorschriften, Regelungen, Richtlinien und solche Normen, die als anerkannte Regeln der Technik gelten zumindest kennen und gegebenenfalls dann auch entsprechen beachten. Neben der handwerklich fachgerechten Ausführung der Werksleistung müssen im Schwimmbadbereich darüber hinaus jedoch auch noch erschwerend bestimmte hygienische, bakteriologische und toxikologische Forderungen zwingend erfüllt werden. Im öffentlichen Bäderbereich gelten als gesetzliche Grundlage z. B. die Trinkwasservorordnung und das Bundesseuchengesetz. Letzteres findet seine Berücksichtigung in den Bäderrichtlinien und der Bädernorm DIN 19643 "Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser".

Danach muss das Gewerk im Wesentlichen frei sein von Werksmängeln, neuer Begriff Sachmängeln, die zugesicherten Eigenschaften aufweisen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Definition der allgemein anerkannten Regeln der Technik und deren Berücksichtigung ist im Gewährleistungsfall von sehr großer Bedeutung. Folglich sollte man als ausführende Fachfirma auch die das Gewerk direkt oder indirekt tangierenden mitgeltenden Vorschriften, Regelungen, Richtlinien und solche Normen, die als anerkannte Regeln der Technik gelten zumindest kennen und gegebenenfalls dann auch entsprechen beachten. Neben der handwerklich fachgerechten Ausführung der Werksleistung müssen im Schwimmbadbereich darüber hinaus jedoch auch noch erschwerend bestimmte hygienische, bakteriologische und toxikologische Forderungen zwingend erfüllt werden. Im öffentlichen Bäderbereich gelten als gesetzliche Grundlage z. B. die Trinkwasservorordnung und das Bundesseuchengesetz. Letzteres findet seine Berücksichtigung in den Bäderrichtlinien und der Bädernorm DIN 19643 "Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser".  Ziel der Bädernorm ist, wie die Bezeichnung bereits zweifelsfrei definiert, mit Hilfe der Beckenwasseraufbereitung jederzeit eine Beckenwasserqualität sicherzustellen, die Schädigungen der menschlichen Gesundheit verhindern. Folglich ist es im Sinne der Norm auch nicht Aufgabe der Beckenwasseraufbereitung, evtl. hygienische Probleme oder andere negative Beeinträchtigungen von mit dem Beckenwasser in Kontakt stehenden Materialien bzw. Werkstoffen zu verhindern bzw. zu eliminieren. Damit entfällt auch die häufig verwendete Argumentation mit der Schutzbehauptung, dass z. B. die mikrobiologischen Pilzprobleme in der Verfliesung in ursächlichem Zusammenhang mit einer nicht fachgerechten Beckenwasseraufbereitung stehen, obwohl die installierte Anlage funktionstechnisch entweder der DIN 19643 oder im Privatbereich in der Regel dem gehobenen Aufbereitungsstandard entspricht. Folglich muss man die Hygienekeule in eine andere Richtung schwingen.

Ziel der Bädernorm ist, wie die Bezeichnung bereits zweifelsfrei definiert, mit Hilfe der Beckenwasseraufbereitung jederzeit eine Beckenwasserqualität sicherzustellen, die Schädigungen der menschlichen Gesundheit verhindern. Folglich ist es im Sinne der Norm auch nicht Aufgabe der Beckenwasseraufbereitung, evtl. hygienische Probleme oder andere negative Beeinträchtigungen von mit dem Beckenwasser in Kontakt stehenden Materialien bzw. Werkstoffen zu verhindern bzw. zu eliminieren. Damit entfällt auch die häufig verwendete Argumentation mit der Schutzbehauptung, dass z. B. die mikrobiologischen Pilzprobleme in der Verfliesung in ursächlichem Zusammenhang mit einer nicht fachgerechten Beckenwasseraufbereitung stehen, obwohl die installierte Anlage funktionstechnisch entweder der DIN 19643 oder im Privatbereich in der Regel dem gehobenen Aufbereitungsstandard entspricht. Folglich muss man die Hygienekeule in eine andere Richtung schwingen.

Normforderungen

Nicht von ungefähr enthält daher die DIN 19643 im Teil 1 hinsichtlich der Werkstoffeignung sinngemäß folgende Hygieneforderungen:

Punkt 6.4 Wasserbenetzte Oberflächen

Materialien, die mit dem Schwimmbadwasser in Berührung kommen, z. B. Bekkenauskleidungen, Mörtelfugen, Fugendichtstoffe etc. dürfen die Wasserbeschaffenheit nicht beeinflussen und müssen gegenüber der physikalischen Wasserbeschaffenheit und dem Aufwuchs von Mikroorganismen und Phytoplankton indifferent sein. Dann folgt noch der sehr wichtige Hinweis: "Siehe auch Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (BGA) zur Eignungsprüfung für Kunststoffmaterialien im Schwimm- und Badebeckenbereich, KSW"

Punkt 10. Anforderungen an die Aufbereitung (Auszug)

Anlagenteile, die mit Beckenwasser in Kontakt stehen, müssen den Anforderungen einer hygienischen, bakteriologischen und toxikologischen Unbedenklichkeit (siehe KSW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes und DVGWArbeitsblattW270) entsprechen.

Normauswirkungen

Wie aus dem obigen Kontext zweifelsfrei ersichtlich, gelten die genannten Forderungen somit auch für Verfliesungsprodukte, d. h. für Verfliesungs- und Verfugungsmaterialien sowie druckwasserhaltige Flüssigspachtelabdichtungen mit Kunststoffanteilen, sofern diese Produkte in öffentlichen Schwimm- und Badebecken verwendet werden. Den Begriff "öffentliche Bäder" definiert die DIN 19643 dahingehend, dass Schwimm- und Badebecken einschließlich Whirlpools lediglich mit Ausnah me von Einfamilienbädern, ansonsten alle als "öffentlich" gelten. Da das Schwimmbeckenwasser in Einfamilienbädern selbstverständlich auch hygienisch unbedenklich sein sollte, dürfen folglich von den Verfliesungsprodukten auch hier keine negativen Beeinträchtigungen der Wasserqualität ausgehen. Inwieweit Architekten, Planer und ausfuhrende Fliesenfirmen Normforderungen im Sinne von Hygiene-Correctness in der Praxis tatsächlich berücksichtigen bzw. umsetzen, bleibt jedem selbst überlassen. Tatsache ist, dass es Produkthersteller gibt, die für ihre Verfliesungsmaterialien die genannten KSW- und DVGW-Arbeitsblatt W 270 Zertifizierungen haben. Auch wenn die fachgerechte, häufig unter Baustellenbedingungen nicht ganz einfach auszuführende Verarbeitung gemäß den Angaben der Produkthersteller ein nicht zu unterschätzendes Erfolgsrisiko beinhaltet, bieten zusätzliche Hygiene-Zertifizierungen zweifelsohne eine gewisse Sicherheit insbesondere dann, wenn beispielsweise mikrobiologische Verfliesungsprobleme auftreten. Würde man die vorstehenden Normforderungen auch auf die in Schwimmbädern verwendeten Fliesenmaterialien selbst übertragen, gäbe es wohl nicht die zur Zeit anstehende Hygienediskussion bei Mosaikverfliesungen. Denn wenn die Klebstoffe zur Befestigung der rückwärtigen Netzverklebungen oder vorderseitigen Papierverklebungen wie vermutet tatsächlich organische Produkte wie z.B. Zellulose o. ä. enthalten, die dann wiederum verarbeitungsbedingt in der Verfliesung als Nährstoffquelle für Mikroorganismen dienen, wäre dieses eine plausible Erklärung für die zur Zeit verstärkt auftretenden Pilzprobleme mit Mosaik in Schwimmbädern. Dieses ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass es auch mit anderen Fliesenbelägen Hygieneprobleme gibt. Wie die bisherigen Ausführungen eindrucksvoll verdeutlichen, gibt es zwischen der Verfliesung in normalen Nassbereichen und dauerbelasteten Unterwasserbereichen von Schwimm- und Badebecken gravierende Unterschiede sowohl hinsichtlich der Materialanforderungen als auch was deren fachgerechte Verarbeitung betrifft. Dieses erfordert zwangsläufig eine entsprechende Differenzierung seitens der Industrie nicht nur, was die Materialeignung betrifft, sondern auch bezüglich ihrer Produktbeschreibungen und Verarbeitungshinweise. So gibt es, bis auf wenige Ausnahmen, von Verfliesungs-Produktherstellern so gut wie keine konkreten Vorgaben über die bauseits einzuhaltenden chemischen und mikrobiologischen Bekkenwasser- Qualitätsparameter wie z. B. pH-Wert, Säurekapazität, Desinfektionsmittelkonzentration, Redoxpotential. Auch nicht über die zu verwendenden Desinfektionsmittel selbst, beispielsweise Chlor, Ozon, Brom, Silber, Wasserstoffperoxid, UV-Licht usw. Die DIN 19643 nennt übrigens im Teil 1 Tabelle 2 "Anforderungen an das Schwimmbeckenwasser", wobei hier die Chlordesinfektion zwingend gefordert wird. Wenn die Produkthersteller in ihren Merkblättern keine eindeutigen Beckenwasser- Anforderungskriterien nennen und auch Fliesenleger nicht rechtzeitig dem Auftraggeber schriftlich konkrete Betriebshinweise, ihre Verfliesung betreffen, mitteilen, liegt eine vertragsrechtliche Bringschuld vor, die im Schadensfall für den Auftragnehmer durchaus gravierende Negativauswirkungen haben kann. Tatsache ist, und darüber sind sich die Fachleute inzwischen einig, dass mikrobiologische Probleme aufgrund von Nährstoffquellen im Verfliesungsmaterial, sprich organischen Inhaltsstoffen, durch entsprechende Beckenwasseraufbereitung respektive Desinfektion weder nachhaltig zu verhindern noch ernsthaft zu beseitigen sind. Dieses hängt auch damit zusammen, dass in den besagten Mikrobenbereichen kein Austausch mit desinfektionsmittelhaltigem Beckenwasser stattfindet, sondern hier ständig ein organismenförderndes Milieu mit, drastisch formuliert, stagnierendem Brackwasser herrscht. Im Schadensfall kommt nach derzeitigen Erkenntnissen bei einer notwendigen Sanierung - so schlimm es klingt - in der Regel nur eine vollständige Erneuerung der Verfliesung in Betracht.

Druckwasserhaltige Abdichtungen im Verbund

Auf den Sinn und Zweck von druckwasserhaltigen Abdichtungen im Fliesenverbund bei wasserundurchlässigen Stahlbeton- Schwimmbecken (WU-Beton) gemäß DIN 1045 wird bewusst nicht näher eingegangen. Anmerkung: Ich persönlich sehe bei normalem Beckenwasser und fachgerechtem WU-Beton gemäß Merkblatt 25.04 "Schwimmbecken aus Stahlbeton" von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen keine diesbezügliche Notwendigkeit. Unabhängig davon werden aufgrund eigener gutachterlicher Erkenntnisse die mit diesen Abdichtungssystemen verbundenen Problemrisiken näher beschrieben. Die sogenannten Alternativabdichtungen im Fliesenverbund mit Dichtschlämmen entsprechen bekanntlich nicht der DIN 18195 "Bauwerkabdichtung". Da diese Abdichtungen nicht normkonform sind, bedürfen sie einer besonderen bauvertraglichen Vereinbarung. Hinsichtlich der Hygienekriterien wird nochmals auf die bereits ausführlich beschriebenen Normforderungen der DIN 19643 hinsichtlich der KSW und DVGW-Arbeitsblatt W 270 Zertifizierungen besonders hingewiesen. Des Weiteren gibt es seit April 2002 bauaufsichtliche Prüfzeugnisse von autorisierten Instituten für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Platten belägen. Abweichend von ZDB-Merkblatt "Keramische Beläge im Schwimmbadbau" gelten hier für Wand- und Bodenflächen von Schwimmbecken die Kriterien der Beanspruchungsklasse B. Wer statt der Dünnbettverfliesung gemäß DIN 18157 im Verbund bei Flüssigabdichtungen eine Dickbettverfliesung wählt, muss wissen, dass es vom ZDB-Merkblatt "Keramische Beläge im Schwimmbadbau" Punkt 2.3.1.4 "Ansetzen und Verlegen der Fliesen und Platten" abweicht, mit den sich im evtl. Schadensfall daraus ergebenden Folgen.

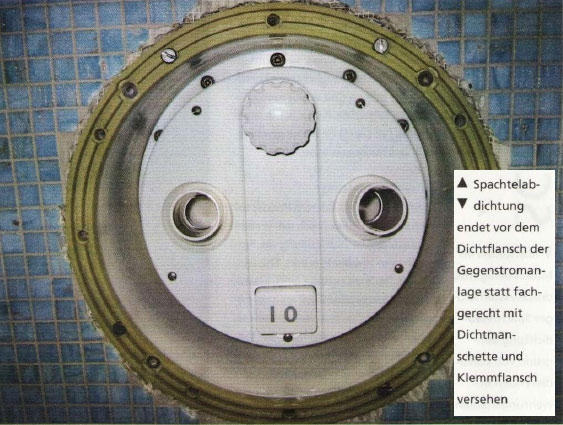

Probleme bei Abdichtungsdurchdringungen

Äußerst problematisch und fachtechnisch höchst bedenklich sind die häufig schadensträchtigen Lösungen der Durchdringungsanschlüsse im Bereich der Abdichtungen. Dieses beruht im Wesentlichen darauf, dass die Schwimmbadindustrie ihre Beckeneinbauten entweder für WU-Betonbecken herstellt oder mit zusätzlichen Klemmflanschausfiihrungen versieht, jedoch nur für Schwimmbadfolien Kunststoffbecken, nicht speziell für die beschriebenen Flüssigabdichtungen. Die Abdichtungshersteller selbst ignorieren in der Regel diese meist folgenschwere Problematik in ihren Verarbeitungsanleitungen völlig. Das ZDB-Merkblatt "Keramische Beläge im Schwimmbadbau" weist unter Punkt 2.3.1.3 "Ausführung der Abdichtung" lediglich darauf hin, dass Rohrdurchführungen und Bodenabläufe mit Flansch und Gewebevlies bzw. Folien in die Flächenabdichtung einzubinden sind. Gleichzeitig wird diese Bausituation in Bild 5 "Anschlussbeispiel eines Bodenablaufes" nochmals zeichnerisch dargestellt.

Äußerst problematisch und fachtechnisch höchst bedenklich sind die häufig schadensträchtigen Lösungen der Durchdringungsanschlüsse im Bereich der Abdichtungen. Dieses beruht im Wesentlichen darauf, dass die Schwimmbadindustrie ihre Beckeneinbauten entweder für WU-Betonbecken herstellt oder mit zusätzlichen Klemmflanschausfiihrungen versieht, jedoch nur für Schwimmbadfolien Kunststoffbecken, nicht speziell für die beschriebenen Flüssigabdichtungen. Die Abdichtungshersteller selbst ignorieren in der Regel diese meist folgenschwere Problematik in ihren Verarbeitungsanleitungen völlig. Das ZDB-Merkblatt "Keramische Beläge im Schwimmbadbau" weist unter Punkt 2.3.1.3 "Ausführung der Abdichtung" lediglich darauf hin, dass Rohrdurchführungen und Bodenabläufe mit Flansch und Gewebevlies bzw. Folien in die Flächenabdichtung einzubinden sind. Gleichzeitig wird diese Bausituation in Bild 5 "Anschlussbeispiel eines Bodenablaufes" nochmals zeichnerisch dargestellt.

Fachgerechte Los-Festflanschdurchdringungen

Es ist für einen aus der Gebäudetechnik kommenden Fachmann nicht nachvollziehbar, wie man die ausführenden Fliesenfirmen mehr oder weniger dem sehr Schadens- und zugleich kostenträchtigen Risiko aussetzte bzw. einfach dem Bauschicksal überlässt. Dabei ist hinlänglich bekannt, dass Durchdringungen immer problematische Schwachstellen in einer Abdichtung sind. So fordert beispielsweise die DIN 18195 "Bauwerksabdichtungen" im Teil 9 mit detaillierten Angaben über Abmessungen, Materialdicken, Werkstoffe, Flanschgrößen etc. im Druckwasserbereich zwingend Abdichtungsdurchdringungen mit Fest und Losflanschkonstruktionen. Selbst im nicht druckwasserbelasteten Fußbodenbereich verwendet die Sanitärbranche nicht von ungefähr gemeinsam mit Flüssigabdichtungsherstellern entwickelte Spezial-Bodenentwässerungen mit Fest- und Losflanschausführung. Diese Tatsache sollte eigentlich zu denken geben. Um in diesem diffizilen Abdichtungsbereich endlich die längst überfällige Funktionssicherheit zu bekommen, sollten Produkthersteller gemeinsam mit der Fliesenlegerbranche zur Schadensrisikominimierung entsprechende Detaillösungen erarbeiten, die auch tatsächlich praxisgerecht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Hierbei ließen sich evtl. sogar die bereits eingangs erwähnten Fest- und Los- flanschverbindungen der handelsüblichen Schwimmbeckeneinbauteile in Verbindung mit entsprechenden Dichtmanschetten sinnvollerweise verwenden. Diese sollten dann möglichst aus korrosionsbeständigen und verformungssicheren Metallwerkstoffen, z. B. Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4571 (V4!) mit geschlossenen Sackmuttern o. ä. bestehen.

Es ist für einen aus der Gebäudetechnik kommenden Fachmann nicht nachvollziehbar, wie man die ausführenden Fliesenfirmen mehr oder weniger dem sehr Schadens- und zugleich kostenträchtigen Risiko aussetzte bzw. einfach dem Bauschicksal überlässt. Dabei ist hinlänglich bekannt, dass Durchdringungen immer problematische Schwachstellen in einer Abdichtung sind. So fordert beispielsweise die DIN 18195 "Bauwerksabdichtungen" im Teil 9 mit detaillierten Angaben über Abmessungen, Materialdicken, Werkstoffe, Flanschgrößen etc. im Druckwasserbereich zwingend Abdichtungsdurchdringungen mit Fest und Losflanschkonstruktionen. Selbst im nicht druckwasserbelasteten Fußbodenbereich verwendet die Sanitärbranche nicht von ungefähr gemeinsam mit Flüssigabdichtungsherstellern entwickelte Spezial-Bodenentwässerungen mit Fest- und Losflanschausführung. Diese Tatsache sollte eigentlich zu denken geben. Um in diesem diffizilen Abdichtungsbereich endlich die längst überfällige Funktionssicherheit zu bekommen, sollten Produkthersteller gemeinsam mit der Fliesenlegerbranche zur Schadensrisikominimierung entsprechende Detaillösungen erarbeiten, die auch tatsächlich praxisgerecht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Hierbei ließen sich evtl. sogar die bereits eingangs erwähnten Fest- und Los- flanschverbindungen der handelsüblichen Schwimmbeckeneinbauteile in Verbindung mit entsprechenden Dichtmanschetten sinnvollerweise verwenden. Diese sollten dann möglichst aus korrosionsbeständigen und verformungssicheren Metallwerkstoffen, z. B. Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4571 (V4!) mit geschlossenen Sackmuttern o. ä. bestehen.

Schlussbetrachtung

Angesichts der geschilderten Praxisprobleme stellt sich hinsichtlich der Verfliesungsmaterialien zwangsläufig die Frage nach dem idealen Produkt. Die ausschließliche Verwendung von klassischen "Steinzeitwerkstoffen" auf rein mineralischer, d. h. anorganischer Basis als mikrobiologisch unproblematisches Verfliesungs- und/oder Verfugungsmaterial mag durchaus berechtigt sein. Nur, sind derartige Überlegungen heute tatsächlich noch realistisch? Wir leben - ob wir wollen oder nicht - im modernen Kunststoffzeitalter und daher sollten wir die sich für uns daraus bietenden Vorteile gemeinsam sinnvoll nutzen. Nicht gerade wenige der heute gängigen Schwimmbad-Verfliesungen sind ohne gewisse Kunststoffanteile bzw. -Vergütungen im Verfliesungsmaterial undenkbar respektive ließen sich ohne Kunststoffhilfe überhaupt nicht fachgerecht realisieren, wie z. B. beispielsweise beim ohnehin problematischen Mosaik. Sollte man deswegen im Schwimmbadbereich auf die Verwendung bestimmter Fliesen-Auskleidungsmaterialien mit praktischer Dünnbettverfliesung gänzlich verzichten? Die Antwort kann nur lauten: Nein! Was man zur sinnvollen Schadensminimierung machen kann - die absolute Sicherheit gibt es bekanntlich nirgendwo - ist, im Massengeschäft auf sogenannte Kamikazeprodukte zu verzichten und statt dessen als Mehrzweckwaffe ganz gezielt bestimmte, für den jeweiligen speziellen Anwendungsbereich geeignete und praxisbewährte Produkte mit entsprechenden Hygiene-Zertifizierungen, wie bereits erwähnt, zu wählen. Dabei ist die fachgerechte Verfliesung gemäß Herstellerangaben insofern von sehr hoher Bedeutung, da jeder Werkstoff nur so gut ist wie dessen Verarbeitung. Dieses gilt insbesondere für die fachgerechte Materialanmischung sowie für die Verarbeitungstemperaturen und Aushärtungszeiten. Bei der Materialbestimmung ist es sinnvoll, die Herstellerfirma mit in die Verantwortlichkeit zu integrieren, wobei sämtliche Produkte aus Gewährleistungsgründen möglichst von einer Firma sein sollten. Hinsichtlich der Kunststoff- Materialanteile kann sowohl für den öffentlichen wie auch privaten Schwimmbadbereich die Devise daher nur sein: "So viel wie nötig und so wenig wie möglich." Neben den bereits eingangs erwähnten, rein mineralischen Verfliesungsprodukten mit den hinlänglich bekannten mikrobiologischen Vorteilen aufgrund der sehr hohen Alkalität und den Nachteilen gegenüber Säuren, Hochdruckreinigung etc. gibt es silikatische o. ä. Produkte mit geringer Kunststoffvergütung bis hin zu kunststoffgebundenen Materialien. Epoxydharzprodukte werden u. a. bei Mosaik Dünnbettverfliesung ebenso eingesetzt wie bei aggressiven Schwimmbekkenwässern wie Meer- und Mineralwasser, Sole etc. Auch hier sind die Verarbeitungskriterien besonders zu beachten. Auch wenn Produkthersteller meinen, dass sie in ihren Labors feststellen können, ob das Material zur leichteren Verarbeitung mit zu viel Wasser angereichert oder zur Kosteneinsparung mit zu viel Sand unzulässig gestreckt wurde, sollte man gegebenenfalls zur Beweissicherung projektbezogenen Materialproben, Gebindebeschriftungen und Datenblätter aufbewahren. Wie die Praxis zeigt, gibt es nämlich teilweise Fliesenleger, die im Schadensfall nicht mehr genau wissen, welche Produkte sie seinerzeit tatsächlich verarbeitet haben. Abschließend sei nochmals die nicht zu unterschätzende bauvertragliche Bedeutung hinsichtlich der schriftlichen Hinweispflichten erwähnt, z. B. bei ausschreibungsmäßig ungeeigneten Materialien, nachträglichen Materialänderungen usw. Hierzu gehören selbstverständlich auch die Forderungen hinsichtlich der Betriebsbedingungen und Beckenwasserqualität etc. Das Vorstehende gilt sinngemäß auch für die schriftlich zu dokumentierende Abnahme mit offizieller Übergabe der Wartungshinweise und Pflegeanleitung.

Angesichts der geschilderten Praxisprobleme stellt sich hinsichtlich der Verfliesungsmaterialien zwangsläufig die Frage nach dem idealen Produkt. Die ausschließliche Verwendung von klassischen "Steinzeitwerkstoffen" auf rein mineralischer, d. h. anorganischer Basis als mikrobiologisch unproblematisches Verfliesungs- und/oder Verfugungsmaterial mag durchaus berechtigt sein. Nur, sind derartige Überlegungen heute tatsächlich noch realistisch? Wir leben - ob wir wollen oder nicht - im modernen Kunststoffzeitalter und daher sollten wir die sich für uns daraus bietenden Vorteile gemeinsam sinnvoll nutzen. Nicht gerade wenige der heute gängigen Schwimmbad-Verfliesungen sind ohne gewisse Kunststoffanteile bzw. -Vergütungen im Verfliesungsmaterial undenkbar respektive ließen sich ohne Kunststoffhilfe überhaupt nicht fachgerecht realisieren, wie z. B. beispielsweise beim ohnehin problematischen Mosaik. Sollte man deswegen im Schwimmbadbereich auf die Verwendung bestimmter Fliesen-Auskleidungsmaterialien mit praktischer Dünnbettverfliesung gänzlich verzichten? Die Antwort kann nur lauten: Nein! Was man zur sinnvollen Schadensminimierung machen kann - die absolute Sicherheit gibt es bekanntlich nirgendwo - ist, im Massengeschäft auf sogenannte Kamikazeprodukte zu verzichten und statt dessen als Mehrzweckwaffe ganz gezielt bestimmte, für den jeweiligen speziellen Anwendungsbereich geeignete und praxisbewährte Produkte mit entsprechenden Hygiene-Zertifizierungen, wie bereits erwähnt, zu wählen. Dabei ist die fachgerechte Verfliesung gemäß Herstellerangaben insofern von sehr hoher Bedeutung, da jeder Werkstoff nur so gut ist wie dessen Verarbeitung. Dieses gilt insbesondere für die fachgerechte Materialanmischung sowie für die Verarbeitungstemperaturen und Aushärtungszeiten. Bei der Materialbestimmung ist es sinnvoll, die Herstellerfirma mit in die Verantwortlichkeit zu integrieren, wobei sämtliche Produkte aus Gewährleistungsgründen möglichst von einer Firma sein sollten. Hinsichtlich der Kunststoff- Materialanteile kann sowohl für den öffentlichen wie auch privaten Schwimmbadbereich die Devise daher nur sein: "So viel wie nötig und so wenig wie möglich." Neben den bereits eingangs erwähnten, rein mineralischen Verfliesungsprodukten mit den hinlänglich bekannten mikrobiologischen Vorteilen aufgrund der sehr hohen Alkalität und den Nachteilen gegenüber Säuren, Hochdruckreinigung etc. gibt es silikatische o. ä. Produkte mit geringer Kunststoffvergütung bis hin zu kunststoffgebundenen Materialien. Epoxydharzprodukte werden u. a. bei Mosaik Dünnbettverfliesung ebenso eingesetzt wie bei aggressiven Schwimmbekkenwässern wie Meer- und Mineralwasser, Sole etc. Auch hier sind die Verarbeitungskriterien besonders zu beachten. Auch wenn Produkthersteller meinen, dass sie in ihren Labors feststellen können, ob das Material zur leichteren Verarbeitung mit zu viel Wasser angereichert oder zur Kosteneinsparung mit zu viel Sand unzulässig gestreckt wurde, sollte man gegebenenfalls zur Beweissicherung projektbezogenen Materialproben, Gebindebeschriftungen und Datenblätter aufbewahren. Wie die Praxis zeigt, gibt es nämlich teilweise Fliesenleger, die im Schadensfall nicht mehr genau wissen, welche Produkte sie seinerzeit tatsächlich verarbeitet haben. Abschließend sei nochmals die nicht zu unterschätzende bauvertragliche Bedeutung hinsichtlich der schriftlichen Hinweispflichten erwähnt, z. B. bei ausschreibungsmäßig ungeeigneten Materialien, nachträglichen Materialänderungen usw. Hierzu gehören selbstverständlich auch die Forderungen hinsichtlich der Betriebsbedingungen und Beckenwasserqualität etc. Das Vorstehende gilt sinngemäß auch für die schriftlich zu dokumentierende Abnahme mit offizieller Übergabe der Wartungshinweise und Pflegeanleitung.

Literatur:

Fachbuch: Planung von Schwimmbädern, Christoph Saunus

Christoph Saunus

Sanitär + Heizungstechnik 4 / 2005